2025年秋的深圳,风里裹挟着南海的温润与这座城市特有的加速度。在前不久结束的深圳医学科学院品牌会议SMART Symposium上,神经科学家丹扬刚刚完成一场精彩的主题报告。会场外,是热切讨论前沿科学的人群,有科学家、产业专家和年轻的学子,而她畅谈的则是人脑深处关于睡眠与意识的奥秘。数月前,她的身份还是加州大学伯克利分校的教授、霍华德·休斯医学研究所(HHMI)的研究员。如今,她选择全职回国,成为SMART神经调控与认知研究所的掌舵人。

她的回归,并非个案。几乎在同一时期,国际纳米科学与神经科学交叉领域的先驱、哈佛大学的Charles M. Lieber教授也做出了他科学生涯中的重要抉择——加盟清华大学深圳国际研究生院与SMART,并创建SMART智脑中心(i-BRAIN)。他们的名字,如同投入静湖的石子,在科学界激起层层涟漪。人们不禁要问:这座成立仅两年的年轻机构,究竟凭借何种魅力,能让这些照亮人类知识边界的“星辰”,纷纷在此汇聚?

答案,或许就藏在SMART那句朴实无华却重若千钧的承诺里:“科研无忧”。这并非一句空洞的口号,而是一套精密运行的系统工程。

时间回拨到2023年。当颜宁院长向全世界发出邀请时,一场关于人才与创新的化学反应便悄然启动。这不是一份传统意义上的招聘启事,而是一份面向所有心怀科学梦想者的诚挚邀约——邀请他们共同在深圳这片热土上,构建一个真正专注科研理想的家园。

蓝图已然绘就,但真正让理想照进现实的,是随后一位位从海外带着梦想与行囊归来的科学家们。他们用脚投票,选择了这座能听见大海呼吸的、充满活力的城市。他们的到来,不只是职业道路的选择,更是一种信念的投注——相信在这里,科学可以回归纯粹,思想能够自由碰撞,那些看似天马行空的“出奇制胜”,终将找到生根发芽的土壤。

从事结构生物学研究的青年科学家潘孝敬是最早一批“吃螃蟹”的人。她拥有丰富的科研经历和出色的学术成果。来到SMART后,她特别欣赏这里高效的专业支撑体系——专业的科研管理经理团队是高效的保障支撑,将项目申报、财务报销、空间管理等事务性工作妥善处理,让科研人员能够最大限度地聚焦于科学研究本身。她的课题组如今已迅速发展,正全力向着疾病机理的奥秘发起新一轮冲击。

与潘孝敬实验室相距不远的,是胡名旭博士带领的计算生物学团队。这里没有常规湿实验室的器皿与试剂,取而代之的是高效运转的服务器集群。胡名旭团队专注于冷冻电镜技术的核心挑战——开发新一代图像处理算法。他们创新性地将生成式深度学习技术应用于结构生物学领域,开发的CryoPROS算法有效解决了生物大分子在成像过程中的角度偏好问题,为研究人员解析关键蛋白结构提供了更精准高效的工具。从实验室筹建到核心技术突破,胡名旭在SMART完成了从早期参与者到重要科研力量的角色转变,他的经历印证了这里对交叉学科人才的珍视与培养。

在这里,各种领域的科学语言交织,构成了独特的背景音。从加州大学伯克利分校/霍华德休斯医学研究所归来的姚园园,带来了她对睡眠中“脑-心”互作的迷人发现;自马克斯普朗克生化研究所加盟的李美静,正利用最前沿的冷冻电镜技术,像侦探般在细胞的“原生现场”窥探病原体与宿主的激烈攻防;在David Baker教授实验室完成博士后训练的杨为,则致力于将人工智能与蛋白质设计深度融合,从头设计攻克顽疾的新药分子;从德克萨斯大学西南医学中心归国的桂龙,正运用和发展原位结构生物学技术,致力于解析人类罕见病与流感病毒入侵等重要生命过程的分子基础,推动疾病机制研究与治疗新策略开发;而归国不久的王乐遥则通过人群队列与生物信息学方法,系统探索人类微生物组的母婴传播、基因进化及气候变化影响,揭示宿主-微生物-病原互作对人类健康的作用机制……

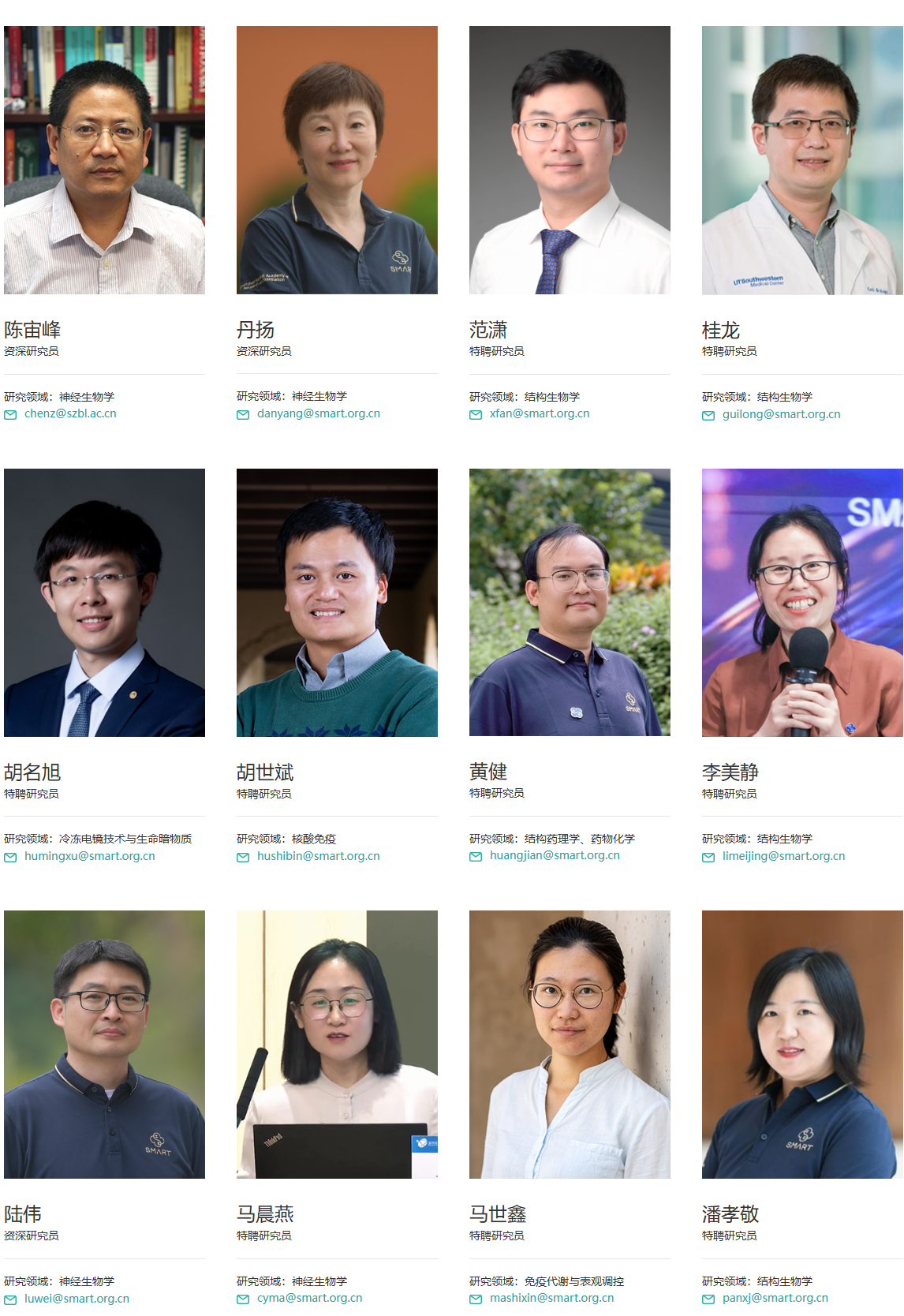

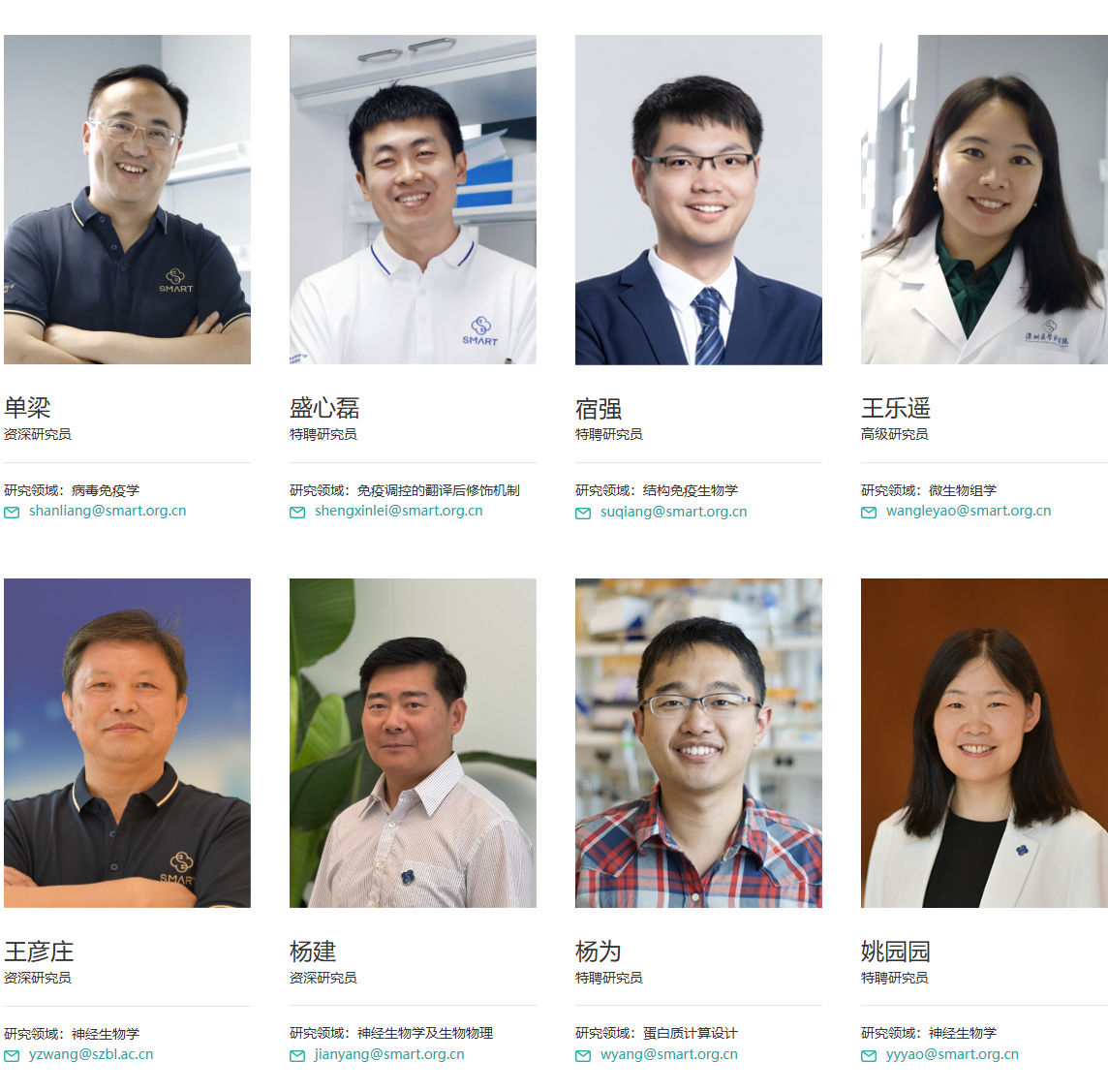

他们共同构成了SMART强大的人才“引力场”中璀璨的星群:既有陈宙峰、陆伟、单梁、王彦庄、杨建等这样已在国际学界奠定地位的资深科学家,作为领域的“战略家”引领方向;也有范潇、胡世斌、黄健、马晨燕、马世鑫、宿强、盛心磊等一大批刚从世界顶级实验室完成训练的“先锋”,代表着未来的无限可能。

但SMART的梦想,远不止于成为顶尖科学家的“集合体”。它更试图扮演一个高效的“化学反应器”,催化不同学科、不同机构之间产生深刻的“链式反应”。

2025年春天,一个名为“SMART Investigator”的项目正式启动,它被赋予了这样的使命。这个高水平对标国际顶尖科研资助模式的项目,设计了一套“双基地”模式。它没有试图将顶尖医学家从他们的临床岗位上“挖走”,而是创造性地邀请他们相向而行成为SMART的创新伙伴。

于是,我们看到了一幅前所未有的图景:北京大学肿瘤医院沈琳教授,这位在消化道肿瘤精准治疗领域建树深厚的专家,正将其丰富的临床经验与SMART的前沿平台深度结合,探索消化系统肿瘤诊疗的新范式;复旦大学附属华山医院毛颖教授,这位在神经外科与脑科学领域深耕三十余年的领军者,将他处理逾万例颅脑手术所积累的深厚临床经验、对脑肿瘤与脑血管病的深刻洞见,与SMART在脑科学前沿探索、数据科学与脑机接口技术方面的平台能力深度交融;西湖大学的蔡尚研究员则通过SMART Investigator项目,将其在干细胞与癌症研究领域的深厚积累融入这一创新环境……在这里,不同领域的专家们共同寻找着基础研究与临床和产业应用的爆发点。

让最懂疾病的人,来定义最关键的科学问题,让最前沿的技术,去寻找最精准的解决方案。

这正是SMART人才战略的深邃之处。它不仅在“引凤筑巢”,更在精心设计一个能让不同领域的“凤凰”共鸣合唱的生态。一方面,通过极具特色的SMART PhD Program,与顶尖高校联合,培养具有全球视野和跨界能力的“未来科学家”;另一方面,通过SMART Symposia系列国际会议,打造高信任度的学术交流平台,实现“以会聚才”、“以才引才”的良性循环。

走在SMART充满现代感的连廊里,你能感受到一种紧迫而兴奋的节奏。实验室的灯光常常亮至深夜,咖啡间里的争论与灵感迸发永不间断。这里,既有对“人类为什么需要睡眠?”这类基础科学的执着探索,也有对“如何设计一款抗癌新药?”这类应用挑战的极限攻关。

两年,仅仅是一个序章。那座全球一流的创新人才高地,已不再是规划文本上的遥远愿景。它正化身为每一天的灯火通明、每一次的思维碰撞、每一项的突破创新,在这片敢于先行先试的热土上,一寸寸地生长为触手可及的现实。一个属于中国医学科学的未来,正在这里,被这群汇聚的“星辰”共同点亮。