2023年2月,深圳大学城国际会议中心,一场别开生面的学术会议拉开序幕。线上线下2000余名观众共同参与了这场春天的盛宴。深圳医学科学院院长颜宁教授在致辞中向世界发出邀请:Be a SMARTer!这句简单而有力的呼唤,成为SMART Symposia系列会议的开篇序曲。此刻,或许少有人意识到,一个连接全球科学智慧的网络已悄然织下第一针。

会场中,加州大学伯克利分校神经生物学教授、霍华德·休斯医学研究所研究员丹扬站在讲台前,身后大屏幕投射出复杂的神经回路图谱。这是第一期SMART Symposia的现场——没有繁琐的行政致辞,没有形式化的开幕仪式,只有直抵科学内核的对话,恰如深圳这座城市的务实与高效。

在接下来的两年里,这座年轻城市见证了一场持续的科学思想传播。来自20多个国家和地区的超10,000名专家学者如往来的候鸟一般,循着科学的召唤来到大湾区。他们的研究领域跨越神经科学、免疫学、结构生物学、计算生物学和蛋白质科学等多个前沿领域,却在这个平台上找到了共同的语言——科学成为最通用的交流媒介。

诺奖得主们的身影开始频繁出现在会场。2012年化学奖得主Brian Kobilka教授、2013年生理学或医学奖得主Thomas Südhof教授、同年化学奖得主Arieh Warshel教授,以及2014年化学奖得主Stefan Hell教授——这些往常仅出现在教科书上的名字,如今在SMART Symposia的会场内外与青年研究者平等交流。700余位国内外知名科学家的深度参与,让这个年轻会议品牌迅速获得学术界认可。

不久,Immunity、ACS Chemical Biology等知名学术期刊开始关注这个新兴的学术平台。但比媒体报道更珍贵的,是会场里那些自然而生的深度交流——在墙报展示区,青年研究员正向学术前辈阐述实验设计;在茶歇区,产业界代表与基础科学家就肿瘤免疫治疗的应用前景展开热烈讨论。这些片段,构成了SMART Symposia最真实的日常。

这些会议,逐渐成为连接科学世界的枢纽。

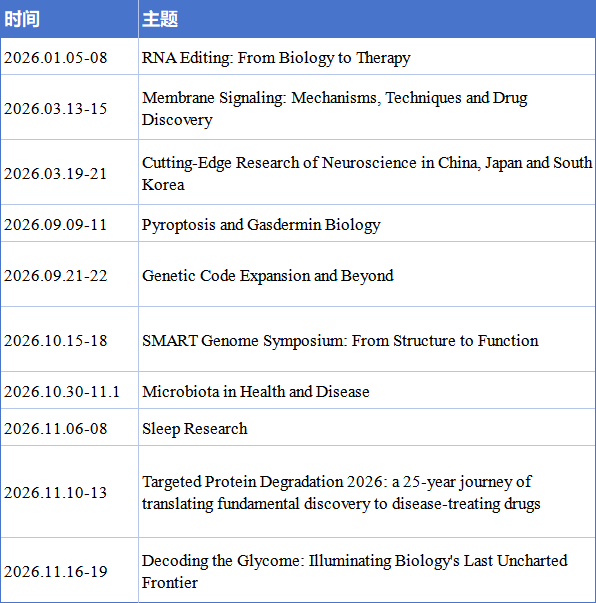

这个枢纽的一侧通向全球顶尖科学资源,另一侧连接着中国的创新土壤。19期主题鲜明的国际研讨会不仅带来前沿思想,更促进了人才流动,他们带来的是整个科研网络的关键节点。“以会聚才、以才引才”从愿景走向现实。这个枢纽持续运转——在全球顶尖科学家赴湾区交流的同时,国内学者和青年人才也通过这个窗口走向国际前沿。

在最近一期的“青年研究员专场",一位博士后完成短报告后,台下响起的掌声中饱含领域内资深学者的认可。这样的时刻,正是SMART Symposia最珍视的画面。

“优秀海报奖”和“青年研究员专场”不仅是会议环节,更是为科研新生代精心搭建的舞台。在这里,青年科研工作者展示的不仅是成果,更是未来的无限可能。他们与国际顶尖科学家的深度交流,如同知识的接力,确保科学探索的火炬永远传递。

在这里,每个有价值的思考都能获得回响,每位研究者都不会因资历尚浅而被忽视。

SMART Symposia的另一独特之处,在于它在基础研究与临床及产业转化之间架起了畅通的桥梁。

在聚焦RNA编辑、基因组学、微生物研究、神经科学等前沿领域的同时,会议议题始终保持着对转化价值的敏锐洞察。学术界、产业界及临床一线的代表在同一个空间对话,关于技术可行性、应用场景与合作模式的探讨,让实验室的发现孕育出改变现实的潜力。

这种跨界交流并非偶然。从嘉宾邀请到议题设置,会议组织者着力营造开放、可信、灵活的交流环境。对于产业界专家而言,这里既能把握科研前沿动态,又能直接与源头创新者建立合作。基础研究与产业应用之间的桥梁,就在这些面对面的交流中悄然巩固,通向疾病诊断、药物研发、精准医学的未来图景。

在SMART Symposia的会场里,科学家们或许正在解析某个蛋白结构的奥秘,或许在规划下一个跨学科合作。而在不远处的深圳医学科学院实验室内,那些在会议中激发的思想,正在悄然孕育着改变世界的发现。

在深圳,在SMART,科学家们构建的不仅是一个会议品牌,更是一场通往科学未来的远征——每一次交流都可能点亮一个年轻学子的科研道路,每一次合作都可能加速一项促进健康、造福生命的科学突破。

淋巴细胞的解构与重建—服务精准医疗研讨会

2025年计算化学、生物物理与生物科学的交叉前沿研讨会

攻克肌萎缩侧索硬化症(ALS)及相关神经肌肉疾病面临的挑战研讨会

生命奥秘的解码探索国际学术研讨会

蛋白质科学国际研讨会暨第九届中国蛋白质学会学术研讨会